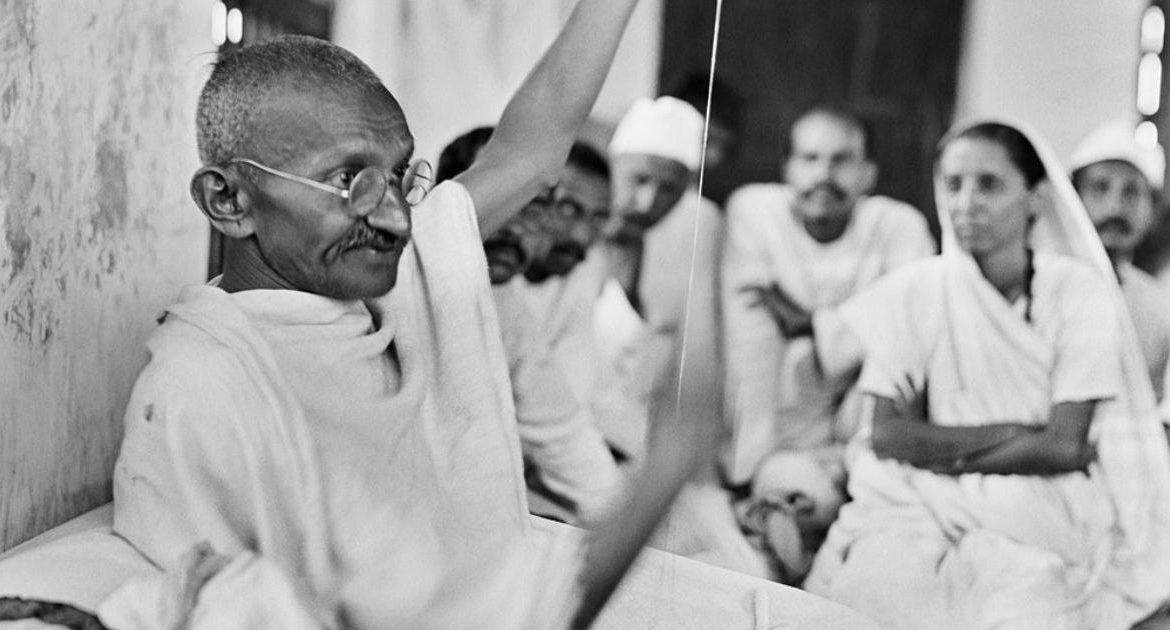

गाँधी. उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में भारतीय उपमहाद्वीप में जन्मा एक महाविभूति. आधुनिक विश्व की उन तमाम हस्तियों में सर्वाधिक लोकप्रिय जिन्होंने संपूर्ण मानव समाज को एक नई दिशा दी. दुनिया को सत्याग्रह जैसा अचूक हथियार देने वाला एक अदना सा दिखने वाला व्यक्ति जिसकी ख्याति उसके देहावसान के 70 सालों बाद भी विश्व पटल पर ज्यों की त्यों बनी हुई है .

दुनिया ने जिसे सत्य और अहिंसा का अनुगामी माना, आंबेडकर ने जिसे वर्णाश्रम और हिंदू पितृसत्ता का पुरजोर समर्थक बोला, वामपंथ जिसे पूंजीवादी व्यवस्था का हिमायती समझता है और जिसे उसका अपना देश राष्ट्रपिता के सम्मान से नवाजता है, उस व्यक्ति का मतलब बताना शायद उससे जुड़ा सबसे कठिन प्रश्न लगता है. एक ऐसा उलझाउ प्रश्न जिसपे मंथन तो खूब हो सकती है पर किसी समाधान तक पहुँच पाना काफी मुश्किल दिखता है क्योंकि किसी के लिए वो एक अर्धनग्न फकीर हैं, किसी के लिये एक स्वतंत्रता सेनानी, तो किसी के लिये कुरीतियों और कुप्रथाओं के खिलाफ लड़ने वाला एक समाज–सुधारक. वो किसी के लिये एक आदर्श पथ पर चलने वाला एक यथार्थवादी दार्शनिक है, किसी के लिये एक चतुर राजनेता, तो किसी के लिये अपने समय एक नारीवादी. कोई उसे हिंदू राष्ट्र पर खतरा समझता है, कोई रामायण का नित पाठ करने वाला हिन्दू तो कोई सभी धर्मों के प्रति समान आस्था रखने वाला एक नेक दिल इंसान. कोई उसे एक उपदेशक के रूप में देखता है तो कोई एक नस्लभेदी के रूप में. कोई उसे भारतीय स्वाधीनता संग्राम का ऐतिहासिक नायक बताता है तो कोई हर इंसान से प्रेम करने वाला मानवतावादी. कोई उसे पुरानी परंपराओं का पालन करने वाला रूढ़िवादी बोलता है तो कोई अपने समय से काफी दूर सोचने वाला प्रगतिशील.

इसके अलावा गाँधी में खुद जाने कितने अंतर्विरोध हैं. अपने जीवनचक्र के विकासक्रम में तमाम घटनाचक्रों से गुजरते गाँधी हमेशा एक से नहीं दिखते. एक निरंतर विकास की प्रक्रिया चलती रहती है गाँधी के व्यक्तित्व और उनके विचारों में. अपने विचारों के लिये वो जितने सराहे जाते हैं उतनी ही आलोचना भी मिलती है उन्हें. दरअसल गांधी एक विशाल व्यक्तित्व हैं और उस विशाल व्यक्तित्व के भीतर जाने कितने तरह के व्यक्तित्व हैं. देश, समाज, धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, दर्शन, संस्कृति इत्यादि मानव जीवन का शायद ही कोई पहलू हो जो गाँधी से अछूता रहा हो. उनके लेखन( जिसमें उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें, देश भर से आये पत्रों के जवाब, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में लिखे गए उनके लेख सारे आ जाते हैं ) तथा विभिन्न राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर उनके सार्वजनिक बयानों से शायद ही कोई विषयवस्तु छूटी हो . इसीलिये बिना उनके जीवन के हर पहलू से गुजरे गाँधी का मतलब क्या, ये जान पाना काफी मुश्किल है.

राष्ट्रपिता

गाँधी को राष्ट्रपिता मानने में शायद ही किसी को आपत्ति हो. एक स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी सेनानियों में तो उनकी भूमिका से सभी परिचित हैं , पर टुकड़ों और अलग–अलग पहचान में बंटे इस भूखंड के हर क्षेत्र और हर तबके के लोगों में देशभक्ति की भावना ( जो अब तक धार्मिक आधार पर ही संगठित किये जा रहे थे. ) से संगठित कर एक राष्ट्र की नींव गाँधी ने की तैयार की . गाँधी से पहले अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो आंदोलन जहाँ तहाँ छिटपुट हो रहे थे उन आंदोलनों को राष्ट्रीय आंदोलन का रूप देने में गाँधी की भूमिका उन्हें निश्चित तौर पर राष्ट्रपिता के सम्मान का वास्तविक हकदार बनाती है.

नस्लभेदी?

गत दिसंबर जब घाना विश्वविद्यालय में छात्रों द्वारा गाँधी पर नस्लभेदी होने के आरोप के बाद विश्वविद्यालय प्रांगण से गांधी की प्रतिमा हटाने की माँग में हुए विरोध पर उनकी प्रतिमा हटाई गई, हर तरफ गाँधी के व्यक्तित्व के इस कम छुए पहलू पर अचानक फिर चर्चा उठी. छात्रों द्वारा गाँधी के उस पत्र की दलील देना जिसमें वो अपने अफ्रीका निवास के दौरान नटल संसद को लिखे पत्र में भारतीयों को कुछ हद तक स्थानीय अफ्रीकी लोगों से श्रेष्ठ बताते हैं, गांधी की एक नस्लभेदी छवि पेश करता है. गाँधी के इस पत्र का बचाव करते कुछ लोगों द्वारा ये कहना कि तब वो महज 24 साल के एक वकील थे निराधार मालूम होता है. क्योंकि उसके 11 साल बाद फिर 1904 में जॉहन्सबर्ग के स्वास्थ्य अधिकारी को लिखे पत्र में भारतीयों के स्थानीय लोगों के साथ निवास पर आपत्ति जताते हुए उन्हें किनारे किये जाने की माँग करते हैं. इतना ही नहीं 1905 में जब डरबन महामारी की भीषण चपेट में था, गाँधी कहते हैं – अगर अफ्रीकी और भारतीयों को एक साथ रखा तो हालात और बिगड़ सकती है. पर भारत वापस लौटने के बाद गाँधी का इस संबंध में एक भी बयान न आना, छुआछूत की भर्त्सना, और रंगभेद के खिलाफ लड़ने वाला सबसे बड़ा योद्धा नेल्सन मंडेला का गांधी को अपना प्रेरणास्रोत मानना, गाँधी को एक नस्ल/रंग भेदी मानने में थोड़ा संशय पैदा करता है .

समाज सुधारक

जहाँ एक तरफ गाँधी का एक कदम स्वराज की माँग को ले आगे बढ़ता है, तो वहीं दूसरी तरफ गाँधी अपना दूसरा कदम समाजिक कुरीतियों के खिलाफ बढ़ाते हैं . फिर वो चाहे सवर्णों द्वारा दलित समुदाय के साथ किया जाने वाला छुआछूत का निंदनीय कृत्य हो, बाल विवाह हो विधवा विवाह, पर्दा प्रथा हो या दहेज प्रथा, वृहत पैमाने पर व्याप्त निरक्षरता या फिर महिलाओं को घर की चहारदीवारी से बाहर निकाल उनके समान अधिकार की वकालत करते समाज में उनकी भागीदारी बढाना. गाँधी के सभी आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी, अस्पृश्यता को हिंदू धर्म और मानवता पर सबसे बड़ा धब्बा मानना और इसके उन्मूलन के प्रयास में किये गये अनशन समाज सुधार में गाँधी की भूमिका स्पष्ट करते हैं. कमियाँ भी रही हैं गांधी में. एक तरफ जहाँ गाँधी सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने का समर्थन करते हैं वहीं दूसरी तरफ घरेलू कार्यों की पूरी जिम्मेदारी उनकी बता उनपर दोहरा बोझ डालते हैं. कुछ एक अनशनों के बाद उन्होंने कभी छुआछूत के खिलाफ अभियान को बाद के दौर में उतनी प्राथमिकता नहीं दी. और ना कभी उनके तालाब और मंदिर के लिये हो रहे सत्याग्रहों को अपना ज्यादा सहयोग दे पाये.

ब्राह्मणवादी?

गाँधी पर सबसे बड़ा आरोप ब्राह्मणवादी होने का ही लगता है. बेशक, गाँधी जाति के वर्तमान आधार को नहीं मानते. चाहे वो कार्यकुशलता को ही उसका आधार मानें और सभी कामों का महत्व बराबर बतायें, वर्णाश्रम को हिंदू धर्म की जड़ बता आजीवन समर्थन उन्हें एक ब्राह्मणवादी कहलाने का भागी बना देता है. गाँधी इस बात को लेकर भी अस्पष्ट दिखते हैं कि वर्णाश्रम की उपस्थिति में अस्पृश्यता को कैसे खत्म करेंगे? गाँधी एक तरफ तो महिलाओं के सम्मान में उनके बराबरी के हक की वकालत करते हैं, वही दूसरी तरफ वेश्यावृत्ति को हीन भावना से देखते हैं जो समाज की ही उपज है और जहाँ वेश्या आर्थिक कारणों और स्वेच्छा से देह व्यापार करती है. उनकी पवित्रता के बारे में बंगाल कांग्रेस को उनका ये बोलना की अशुद्ध होने के कारण वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं ले सकती उनके व्यक्तित्व में ब्राह्मणवाद की झलक दिखाता है. इनके अलावा गाँधी का आदर्श भारतीय नारी का उल्लेख भी कहीं न कहीं गाँधी के ब्राह्मणवादी चरित्र की तरफ इशारा करता है.

मुस्लिम हितैषी?

पूरे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गाँधी अक्सर हिन्दूत्व समर्थकों के निशाने पर रहे कि वो मुसलमानों की वकालत करते हैं फिर चाहे वो दंगे हों या उनके द्वारा दिये प्रस्ताव.. नोआखोली में हुए दंगें के बारे में जब गाँधी हिंदुओं की हत्या, बलात्कार जैसी त्रासदी सुनते हैं तो वह अपने अनुयायियों सहित वहाँ पहुंच उस माहौल में भी हिंदुओं की जानमाल की सुरक्षा के लिए मुसलमानों से गाँव गाँव अनुग्रह करने न सिर्फ खुद जाते हैं बल्कि कस्तूरबा को भी रात में भी गाँव–गाँव जाने की अपील करते हैं.

एक उपदेशक

अपने पूरे जीवन में गाँधी अपने नैतिक मूल्यों पर चलते दूसरों को चलने की उपदेश देते रहे . सत्याग्रह में शामिल होने के लिए झूठ न बोलना, विरोधियों को भी दुश्मन न मान उनके प्रति प्यार रखना, मांस मदिरा का निषेध, लालच, भय और क्रोध से दूरी, संयमी होना इत्यादि की शर्त. लोगों को ब्रह्मचर्य धारण करने की सलाह, सादा जीवन जीने की प्रेरणा देना इत्यादि हमेशा गाँधी की छवि लोगों में हमेशा एक उपदेशक के रूप में बनाता. गाँधी जब कभी राष्ट्रीय आंदोलनों में आम जनता को संबोधित करते तो धार्मिक कथनों, उदाहरणों और नैतिक मूल्यों की बात का सहारा जरूर लेते. हालाँकि गाँधी के इन उपदेशों का नैतिकता की बजाय दूसरा अर्थ भी हो सकता है क्योंकि जिस समय गाँधी ये बातें करते हैं, देश को जरूरत ऐसे अनुशासित युवाओं की थी जो आंदोलन में अपना पूरी ताकत लगा सकें .

एक अहिसंक योद्धा

सत्य और अहिंसा के प्रति अडिग विश्वास गाँधी को पूरे विश्व में पूजनीय बना देता है. आलोचकों का ये कहना कि अहिंसा कायरों का हथियार है, गाँधी के संदर्भ में पूरी तरह गलत साबित होता है क्योंकि गाँधी कहीं भी सजा के भय से पीछे नहीं हटते. गाँधी ताउम्र, बिना हथियार, एक योद्धा की तरह लड़ते रहे. गाँधी दिखाते हैं कि अगर निश्चय, साहस, इच्छा–शक्ति और सच्ची निष्ठा है तो किसी भी लक्ष्य को बिना शारीरिक बल जीता जा सकता है. ये उनका सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह पर भरोसा ही होता है कि 20वीं सदी के महानतम वैज्ञानिकों में से एक अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि ” आने वाली पीढियां शायद ही भरोसा कर पायें कि हाड़–मांस से बना कोई ऐसा भी इंसान इस धरती पर आया था .

मानवतावादी

गाँधी को कुछ कट्टर हिन्दू समूहों ने मुसलमानों का हिमायती और हिंदू राष्ट्र के रास्ते का आड़ा समझा तो कुछ कट्टर मुसलमानों ने उन्हें गीता और रामायण का पाठ करने वाला हिन्दू . पर इन सबके परे ईश्वर अल्लाह को साथ पुकारने वाले गाँधी असल में एक मानवतावादी हैं . वो मानवता के एक ऐसे पुजारी हैं जो सत्याग्रहियों को अपने साथ इस शर्त पर अभियान में जोड़ते हैं कि वो अपने विरोधियों यहाँ तक कि उन्हें सजा देने वाले के प्रति भी दुर्भावना नहीं रखेंगे . वो समस्त धर्मों को अलग अलग रास्तों से एक ही गंतव्य की तरफ जाते देखते हैं . पर इसके अलावा उनका मुख्य धर्म ही सत्य, अहिंसा और प्रेम पर आधारित है. गांधी के ये इसी धर्म की ताकत होती है जिसे लिये गाँधी बंगाल की गलियों में दंगे शांत कराने निर्भीक जाते हैं .

आदर्श राजनेता

गाँधी एक ऐसे राजनेता हुए जो जीवन भर अपने सिद्धांतों पर चलते रहे . ध्येय के आगे साधन को भी उतना ही महत्व देना उन्हें एक आदर्श राजनेता की एक अलग ही श्रेणी में खड़ा करता है . पर गाँधी के आदर्शों ने यथार्थ से समझौता भी नहीं किया … जलियाँवाला बाग में हुकूमत द्वारा निहत्थे लोगों की नृशंस हत्या देख गाँधी सत्याग्रह में अहिंसा रूपी नये हथियार का ईजाद करते हैं . असहयोग आंदोलन में धर्म(मुस्लिम) का सहारा लेते हैं तो वहीं सत्ता के थोड़े कमजोर होते सविनय अवज्ञा पर चले जाते हैं . फिर वही गाँधी जो चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं, हुकूमत को कमजोर देख ‘करो या मरो’ तक चले जाते हैं .

एक अस्पष्ट दार्शनिक?

एक दार्शनिक के रूप में गाँधी ने जीवन के लगभग हर क्षेत्र पर अपना बयान दिया . कुछ क्षेत्रों में वो स्पष्ट दिखते हैं तो अधिकांश क्षेत्रों में वे स्पष्ट नहीं कर पाते. कई क्षेत्रों में तो वो एक कवि जैसा एक अलग ही दुनिया की कल्पना करते नजर आते हैं. गाँधी हमेशा समानता, स्वतंत्रता, न्यायसंगत और स्वशासन जैसे मूल्यों की वकालत करते हैं .

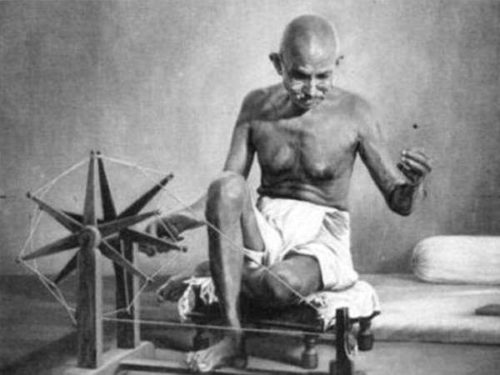

मुक्ति का साधन मानते हुए गाँधी शिक्षा की बात तो करते हैं पर उच्च शिक्षा पर वो कुछ साफ नहीं कर पाते. कहीं–कहीं तो वे उच्च शिक्षा को पूरा खारिज करते नजर आते हैं. वो बच्चों के सर्वांगीण विकास वाली शिक्षा की बात तो करते हैं किंतु उस शिक्षा और रोजगार के संबंध पर गाँधी कहीं स्पष्ट नहीं हो पाते. वो हर किसी के लिये चरखा चलाना यानी शारीरिक श्रम तो जरूरी समझते हैं, पर ये नहीं स्पष्ट कर पाते कि एक उच्च शिक्षा प्राप्त इंसान क्या और कैसे काम करेगा?

जमीनी लोकतंत्र एवं क्षेत्रीय स्वायत्ता पर गाँधी के विचार उन्हें एक दूरदृष्टा बनाते हैं. पर यहाँ भी गाँधी पूरी तरह स्पष्ट नहीं करते. वो ग्राम स्वराज को स्वतंत्र इकाई के तौर पर विकसित करने की बात तो करते हैं पर कोई प्रक्रिया नहीं बता पाते कि गाँव और इसके ऊपरी इकाइयों में शक्ति का बंटवारा कैसे हो .

गाँधी स्वदेशी और स्वावलंबन पर केंद्रित रहते हुए विदेश नीति को पूरी तरह छोड़ देते हैं. जबकि कोई भी राष्ट्र सिर्फ खुद पर निर्भर नहीं रह सकता. वो कभी सेना और शस्त्रीकरण के विस्तार का समर्थन नहीं करते. पर ये बता पाने में अक्षम रहे कि सेना के अभाव में राष्ट्र की सुरक्षा और उसका भूभाग की अखंडता किन नीतियों से तय होंगी ?

पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच संबंध पर उनके विचार उन्हें सतत विकास का समर्थक दिखाते हैं. गाँधी हमेशा उपभोक्तावाद तथा पूंजी आधारित उत्पादन के विरोधी रहे . भारतीय आर्थिक व्यवस्था की जड़ को पहचानने वाले गाँधी तकनीक को बढ़ावा देने की बजाय कृषि पर जोर, लघु कुटीर और सूती उद्योगों का समर्थन करते हैं. पर औद्योगीकरण की इस दौड़ में विश्व पटल पर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरता भारत इन माध्यमों से विश्व का सामना कैसे करेगा? अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता कैसे सुरक्षित रखेगा? गाँधी इस पर स्पष्ट नहीं हो पाते .

आजीवन लोकतंत्र की वकालत करने वाले गाँधी जीवन के कई घटनाचक्रों में अपने निर्णय के लिए विवादों में घिरे मिलते हैं. 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए पटेल और राजगोपालाचारी को अधिकांश प्रांतीय सरकारों से समर्थन होने के बाद भी गाँधी नेहरू को अध्यक्ष के लिये चुनते हैं. ऐसे कई उदहारण मिलते हैं जहाँ गांधी अपने विचारों पर नहीं टिक पाते. 1939 के अध्यक्ष चुनाव में सुभाष चंद्र बोस के विरोध में सीतारमैया को खड़ा करने, सुभाष की जीत को अपनी हार बताना, बोस की अपील जिसमें वो उनसे वर्किंग कमिटी के सदस्यों के लिये नाम सुझाने की बात कहते हैं और गाँधी का एक भी नाम न भेजना कहीं न कहीं उन्हें लोकतांत्रिक मत के विरोध में प्रदर्शित करता है .

गाँधी निजी जीवन में ईश्वर और इंसान के बीच हर तरह की मध्यस्थता को नकारते नजर आते हैं पर वही गाँधी असहयोग आंदोलन में मुस्लिम समर्थन के लिए खलीफाई का समर्थन करते हैं जो एक तरफ अलोकतांत्रिक है तो दूसरी तरफ खुदा का प्रतिनिधित्व करता है.

बलात्कार जैसी घटनाओ के संदर्भ में गाँधी का ये बोलना की एक व्यक्ति जिसे अपनी इच्छाओं, भाव और मस्तिष्क पर नियंत्रण हो, अपने नैतिक बल से हर बुराई से बच सकता है उन्हें एक अलग काल्पनिक दुनिया का विचारक दिखाता है . गाँधी का इस बात पर दृढ़ विश्वास की एक निर्भय औरत जो जानती हो कि उसकी पवित्रता उसका कवच है , कभी कलंकित नहीं हो सकती और चाहे जितना भी असभ्य व्यक्ति हो , उसकी आँच के आगे झुक जाएगा ,गाँधी को एक अलग ही काल्पनिक आदर्शवादी दुनिया का समर्थक बनाता है.

एक महात्मा

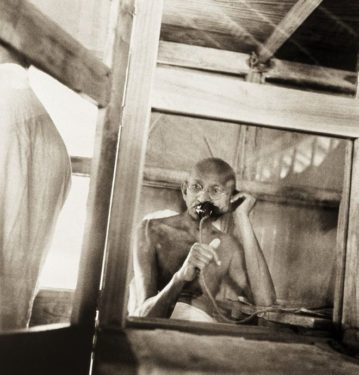

अपने जीवन के अंतिम 30 वर्षों में, सभी सांसारिक सुखों का परित्याग कर गाँधी एक महात्मा की जीवनचर्या, वेशभूषा और आश्रम में रहने लगते हैं. ये उनका महात्मा हृदय ही होता है जिसमें अपने विरोधियों के प्रति भी कोई द्वेष नहीं होता. समाज के सभी वर्गों के लिए आश्रम में एक सा सम्मान होता है. महामारी के दौरान जब सहयोगी दलित बस्ती में सफाई से हिचकिचाते हैं, गाँधी अकेले जाने में परहेज नहीं करते. ये इनका महात्मा स्वभाव ही है जब गाँधी दंगे और क्रंदन से व्याप्त माहौल में, सदियों संघर्ष के बाद मिली स्वतंत्रता का उत्सव मनाने की बजाय बंगाली लोगों के बीच उनका दर्द बाँटने जाते हैं .

रूढ़िवादी या प्रगतिशील?

गाँधी द्वारा वर्णाश्रम का आजीवन समर्थन, आदर्श नारी का विचार, औद्योगीकरण, विज्ञान, रेलवे, डॉक्टर, वकील इत्यादि चीजों पर नकारात्मक राय उन्हें आलोचकों के हमेशा निशाने पर रखती है. यहाँ वे गाँधी को समय से पीछे लौटने की गुहार लगाते एक रूढ़िवादी विचारक की देखते हैं .

पर क्या गाँधी वाकई रूढ़िवादी थे ? सत्ता का विकेंद्रीकरण, महिलाओं के पुरुषों से बराबरी की वकालत , अस्पृश्यता की भर्त्सना , स्वतंत्रता , समानता, न्याय , अधिकार जैसे आधुनिक मूल्यों की बात करने वाले गाँधी सिर्फ अपने समय के ही नहीं बल्कि आज के पैमाने पर भी कई मायने में एक प्रगतिशील विचारक लगते हैं. गाँधी का ये कहना कि ‘मैं अपने अपने घर के चारों तरफ दीवार और घर की सारी खिड़कियों को बंद करके नहीं रखना चाहता बल्कि मैं चाहता हूं हर भाग से संस्कृति की हवाएं मेरे घर के पास से पूरी स्वतंत्रता से गुजरे पर साथ ही मैं अपना पैर उड़ने नहीं देना चाहता‘, गाँधी को एक अति प्रगतिशील विचारक के रूप में पेश करता है. वास्तव में गाँधी आधुनिक मूल्यों पर टिके एक ऐसे शांत, समृद्ध और मैत्रीपूर्ण समाज के निर्माण की बात करते हैं जिसकी जड़ें समाज की संस्कृति और उसके आधारभूत मूल्यों में रहे.

जीवन के अलग–अलग पहलुओं से गुजरते यही निष्कर्ष निकलता है कि गाँधी एक ऐसी टोपी हैं जिसे किसी भी विचारधारा रूपी सर पर फिट किया जा सकता है. गाँधी कोई नाम नहीं जो मिट्टी की तह में दफन हो गया. अपितु गाँधी एक विचार है जिसने ना सिर्फ लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक कर उन्हें लड़ने के लिये नैतिक बल दिया बल्कि आज भी वैश्विक स्तर पर लोगों, राजनेताओं और संस्थाओं का अपने कर्मों और विचारों के रूप में छोड़े गये छाप से नियमित पथप्रदर्शन कर रहा है. फिर चाहे अहिंसा के प्रति उनकी वचनबद्धता हो, सच का अडिग पथ हो, सादा जीवन, आशावादी स्वभाव हो या फिर राष्ट्र और मानवता के प्रति उनका प्रेम, हर रूप में गाँधी एक प्रकाशपुंज की भाँति हैं जिसमें मानव मस्तिष्क के सबसे अंधेरे कोने एवं मानवता के सबसे अंधेरे दिनों को भी प्रकाशित करने का सामर्थ्य है .

नोट: यह आलेख दीपक कुमार सिंह ने लिखा है, वह दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान की पढ़ाई करते हैं.